BLOG

ブログ

-

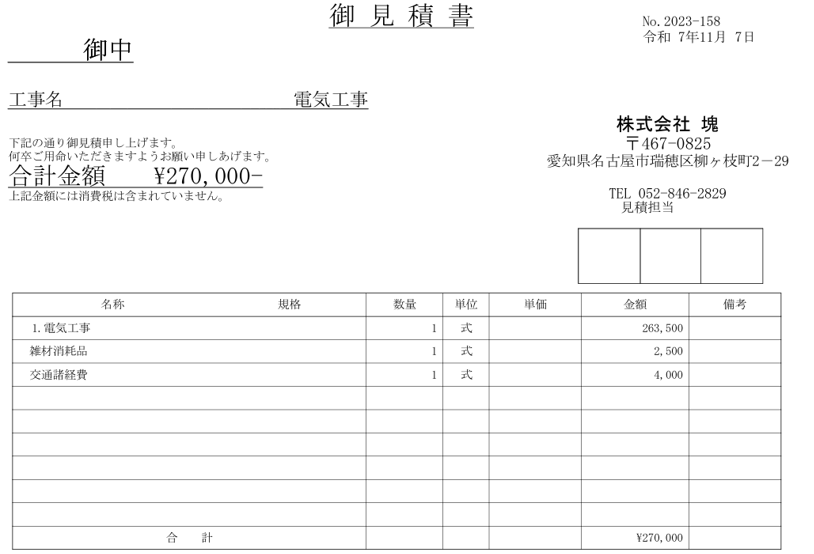

内装工事の見積りは何社取るべき?

内装工事の見積りは何社取るのが正解?相見積りの適切な社数や注意点、価格だけで判断してはいけない理由を、内装工事のプロ目線で分かりやすく解説します。 【目次】 はじめに:見積りの取り方で工事の満足度が決まる 内装工事の見積りは「2〜3社」が基本 見積りを複数社取るメリット 見積りを取りすぎると起こるデメリット 見積り比較で必ず確認すべきポイント 見積り前にやっておくべき準備 まとめ:見積りは数より「中身」が重要 1. はじめに:見積りの取り方で工事の満足度が決まる 内装工事を検討する際、多くの方が悩むのが「見積りは何社に依頼すればいいのか?」という点です。 見積りの取り方を間違えると、・不要な工事にお金をかけてしまう・仕上がりに不満が残るといった結果になりかねません。 2. 内装工事の見積りは「2〜3社」が基本 結論から言うと、内装工事の見積りは2〜3社が最適です。 1社だけ → 相場が分からない 4社以上 → 比較が煩雑になり判断が難しい 2〜3社であれば、価格・提案内容・対応力を冷静に比較できます。 3. 見積りを複数社取るメリット 工事費用の相場が分かる 提案内容の違いが見える 業者ごとの強み・弱みを比較できる 不必要な工事が含まれていないか確認できる 価格だけでなく、**「どこまで考えてくれているか」**も重要な判断材料になります。 4. 見積りを取りすぎると起こるデメリット 見積りは多ければ良いというものではありません。 条件がバラバラで比較できない 安さだけに目が行きやすい 打ち合わせ時間が増えすぎる 業者側の対応が雑になることも 結果として、決断が遅れ、工期や開業スケジュールに影響するケースもあります。 5. 見積り比較で必ず確認すべきポイント 見積書を見る際は、金額だけでなく以下を確認しましょう。 工事項目が細かく記載されているか 「一式」表記が多すぎないか 使用材料・仕様が明確か 追加費用が発生する条件が書かれているか 工期・保証内容が記載されているか 内容が分かりやすい見積りほど、信頼度が高いと言えます。 6. 見積り前にやっておくべき準備 スムーズな見積り比較のために、事前に以下を整理しておくのがおすすめです。 予算の上限 工事範囲 希望するデザイン・イメージ 開業・引き渡し希望日 条件を揃えることで、公平な見積り比較が可能になります。 7. まとめ:見積りは数より「中身」が重要 内装工事の見積りは、2〜3社に依頼し、内容をしっかり比較することが成功のポイントです。 金額の安さだけで判断せず、提案力・説明力・信頼感を含めて総合的に判断することで、後悔のない内装工事につながります。

-

賃貸物件の内装工事で気をつける点

賃貸物件で内装工事を行う際は、契約内容や原状回復、工事範囲の確認が重要です。トラブルを防ぐために押さえるべき注意点を分かりやすく解説します。 【目次】 はじめに:賃貸物件の内装工事は注意点が多い 工事前に必ず確認すべきポイント 2-1. 賃貸契約書・管理規約の確認 2-2. オーナー・管理会社の承諾 2-3. 原状回復の範囲を把握する 工事内容別の注意点 3-1. 床・壁・天井工事 3-2. 設備・配線・造作工事 費用と工期で気をつける点 トラブルを防ぐための対策 まとめ:事前確認が成功のカギ 1. はじめに:賃貸物件の内装工事は注意点が多い 賃貸物件では、分譲や自社物件と違い、**「自由に工事できない」**という制約があります。 事前確認を怠ると、・退去時の高額な原状回復費・オーナーとのトラブルにつながるため、慎重な計画が必要です。 2. 工事前に必ず確認すべきポイント 2-1. 賃貸契約書・管理規約の確認 まず確認すべきなのが、契約書と管理規約です。 工事可能な範囲 禁止されている工事内容 原状回復の条件 書面での確認が最重要です。 2-2. オーナー・管理会社の承諾 内装工事は、必ずオーナーまたは管理会社の事前承諾が必要です。 口頭ではなく、 承諾書 工事内容の書面提出を行うことで、後々のトラブルを防げます。 2-3. 原状回復の範囲を把握する 退去時に「どこまで戻す必要があるのか」を工事前に明確にしておくことが重要です。 床は撤去が必要か 壁は張替えで良いのか 造作物は残せるのか この確認が、将来のコストに直結します。 3. 工事内容別の注意点 3-1. 床・壁・天井工事 既存下地を傷めない施工を選ぶ 置き敷き床材や貼って剥がせるクロスを検討 音・振動対策を考慮(特にマンション) 3-2. 設備・配線・造作工事 給排水・電気工事は制限が多い 構造体に穴を開けない 造作は撤去可能な方法で施工 **「元に戻せるか」**が判断基準になります。 4. 費用と工期で気をつける点 原状回復費を含めた総予算で考える 工期制限(管理組合ルール)を確認 夜間・休日工事の可否を確認 特に店舗賃貸では、開業スケジュールに直結するため注意が必要です。 5. トラブルを防ぐための対策 工事前・後の写真を残す 書面でのやり取りを徹底 賃貸内装の実績がある業者を選ぶ 経験豊富な内装業者に相談することが最大の対策です。 6. まとめ:事前確認が成功のカギ 賃貸物件の内装工事では、「確認・承諾・原状回復」の3点が特に重要です。 事前準備をしっかり行うことで、トラブルなく、安心して内装工事を進めることができます。

-

オフィス内装で生産性が上がる理由

オフィス内装は働きやすさや生産性に大きく影響します。レイアウト、動線、照明、音環境などが業務効率を高める理由を、内装工事の視点から分かりやすく解説します。 【目次】 はじめに:オフィス内装は「働き方」を左右する オフィス内装が生産性に影響する理由 2-1. レイアウトが業務効率を高める 2-2. 動線改善で無駄な時間を減らす 2-3. 照明・色彩が集中力に与える影響 2-4. 音環境が仕事の質を左右する 2-5. 快適性がモチベーションを高める 生産性向上につながる内装の具体例 内装改善で得られる副次的メリット まとめ:オフィス内装は生産性への投資 1. はじめに:オフィス内装は「働き方」を左右する オフィス内装は、単なる見た目の問題ではありません。社員が毎日長時間過ごす空間だからこそ、内装の良し悪しが仕事の効率や成果に直結します。 近年では「働きやすいオフィスづくり」が企業価値や人材定着にも大きく影響しています。 2. オフィス内装が生産性に影響する理由 2-1. レイアウトが業務効率を高める 部署ごと・業務内容ごとに適切なレイアウトを組むことで、・情報共有がスムーズになる・無駄な移動が減るといった効果が生まれます。 固定席だけでなく、フリーアドレスやミーティングスペースを組み合わせることで、柔軟な働き方が可能になります。 2-2. 動線改善で無駄な時間を減らす コピー機、会議室、共有スペースの配置が悪いと、日々の小さな移動ロスが積み重なります。 動線を整理することで、「探す・歩く・待つ」時間を削減でき、結果的に業務効率が向上します。 2-3. 照明・色彩が集中力に与える影響 暗すぎる照明や強すぎる光は、目の疲れや集中力低下の原因になります。 また、 白・青系:集中力・清潔感 木目・暖色:安心感・リラックス といった色彩効果を活用することで、作業内容に合った環境づくりが可能です。 2-4. 音環境が仕事の質を左右する オフィスの騒音は、集中力を大きく低下させます。 パーテーション設置 吸音材の使用 会話スペースと作業スペースの分離 これらの内装工夫により、静かに集中できる環境が整います。 2-5. 快適性がモチベーションを高める 温度、空調、床材、椅子の座り心地など、快適な環境は社員のストレスを軽減します。 「居心地が良いオフィス」は、モチベーション向上・離職率低下にもつながります。 3. 生産性向上につながる内装の具体例 集中ブースとコミュニケーションエリアの分離 自然光を活かしたレイアウト 木目素材やグリーンを取り入れた空間 Web会議専用スペースの設置 内装を工夫することで、働き方そのものを最適化できます。 4. 内装改善で得られる副次的メリット 採用活動での印象アップ 企業ブランディング向上 社内コミュニケーション活性化 来客時の信頼感向上 オフィス内装は、社内外に与える影響が非常に大きい投資です。 5. まとめ:オフィス内装は生産性への投資 オフィス内装を整えることは、単なる環境改善ではなく、生産性・企業力への投資です。 業務内容や社員の働き方に合わせた内装計画を行うことで、長期的な成果につながるオフィスづくりが実現します。

-

小規模店舗でもできる低コスト内装アイディア

小規模店舗でも低コストでおしゃれな内装は可能です。素材選びや照明、レイアウトの工夫など、予算を抑えつつ印象を高める内装アイディアを分かりやすく解説します。 【目次】 はじめに:低コストでも内装は工夫できる 小規模店舗で低コスト内装が可能な理由 低コストで実現できる内装アイディア 3-1. 既存設備を活かす 3-2. 素材を絞ってメリハリをつける 3-3. 照明で空間の印象を変える 3-4. 壁・天井は「引き算」のデザイン 3-5. 家具・什器で雰囲気を演出 業種別おすすめ低コスト内装アイディア まとめ:工夫次第でコスト以上の価値を生む 🛠️ 小規模店舗でもできる低コスト内装アイディア 1. はじめに:低コストでも内装は工夫できる 「店舗が小さいから」「予算が限られているから」そうした理由で内装を妥協してしまうのはもったいないことです。実は、小規模店舗こそ工夫次第でコスト以上の価値を生みやすいのです。 2. 小規模店舗で低コスト内装が可能な理由 工事範囲が限定される 使用する材料が少ない 空間にメリハリをつけやすい これらの理由から、小規模店舗はポイントを絞ることで低コスト内装が実現しやすい特徴があります。 3. 低コストで実現できる内装アイディア 3-1. 既存設備を活かす すべてを新しくするのではなく、床・天井・配管などを活かすことで大幅なコスト削減が可能です。スケルトンにせず、居抜き物件を上手く活用するのもおすすめです。 3-2. 素材を絞ってメリハリをつける 高価な素材を全面に使う必要はありません。 目立つ壁1面だけアクセントクロス カウンター周りだけ木目素材 「見せ場」を作ることが低コスト内装のコツです。 3-3. 照明で空間の印象を変える 照明は、費用対効果が高い内装要素です。 ペンダントライトで雰囲気を演出 間接照明で奥行きを出す 内装を大きく変えなくても、照明だけで印象をガラッと変えることができます。 3-4. 壁・天井は「引き算」のデザイン 壁や天井は、 白やグレーなどシンプルな色 あえて仕上げをしない(躯体現し) 装飾を減らすことで、施工費を抑えつつ今風の空間が作れます。 3-5. 家具・什器で雰囲気を演出 内装工事にお金をかけすぎず、家具や什器で世界観を作るのも効果的です。後から変更できるため、リスクも抑えられます。 4. 業種別おすすめ低コスト内装アイディア ◆ 飲食店 カウンター中心のレイアウト 照明で席ごとに雰囲気を分ける ◆ 美容室・サロン 鏡・照明に重点投資 床や壁はシンプル仕上げ ◆ 物販店 可動式什器でレイアウト変更対応 壁面ディスプレイで省スペース演出 5. まとめ:工夫次第でコスト以上の価値を生む 小規模店舗の内装は、「お金をかける」よりも「考え方」が重要です。 ポイントを絞り、プロの視点を取り入れることで、低コストでも印象に残る店舗づくりが可能になります。

-

店舗内装で失敗しないための5つのポイント

店舗内装で失敗しないためには事前準備が重要です。コンセプト設計、導線、予算管理、業者選びなど、開業・改装時に押さえるべき5つのポイントを分かりやすく解説します。 【目次】 はじめに:店舗内装の失敗は事前に防げる 店舗内装で失敗しないための5つのポイント 2-1. コンセプトを明確にする 2-2. 導線と使いやすさを最優先に考える 2-3. 予算配分を最初に決める 2-4. デザインと機能性のバランスを取る 2-5. 信頼できる内装業者を選ぶ よくある失敗例 まとめ:内装は「準備」で結果が決まる 1. はじめに:店舗内装の失敗は事前に防げる 店舗内装は、見た目だけでなく売上・集客・働きやすさにも直結します。「完成してから後悔した…」という声は少なくありませんが、実はその多くは事前の計画不足が原因です。 ここでは、内装工事で後悔しないための重要ポイントを解説します。 2. 店舗内装で失敗しないための5つのポイント 2-1. コンセプトを明確にする まず重要なのが、店舗のコンセプト設計です。 誰をターゲットにするのか どんな価格帯・雰囲気なのか 他店との差別化ポイントは何か これが曖昧なまま内装を進めると、「おしゃれだけど伝わらない店」になってしまいます。 2-2. 導線と使いやすさを最優先に考える デザインに目が行きがちですが、導線設計は最重要項目です。 お客様が自然に回遊できるか スタッフが動きやすいか レジや待合で混雑しないか 導線が悪いと、売上や満足度に悪影響を与えます。 2-3. 予算配分を最初に決める 内装工事では、途中で追加費用が発生しやすいものです。 内装工事費 設備・照明・家具 予備費(10〜15%) 最初に予算配分を決めておくことで、「やりたいことが途中でできなくなる」事態を防げます。 2-4. デザインと機能性のバランスを取る 見た目が良くても、使いにくければ意味がありません。 掃除しやすい素材か メンテナンス性はどうか 長時間営業に耐えられるか 実際の運営を想定した内装設計が重要です。 2-5. 信頼できる内装業者を選ぶ 業者選びは、店舗内装の成否を左右します。 実績・施工事例があるか 見積り内容が明確か 提案力があるか 価格だけで選ばず、長期的な視点で付き合える業者を選びましょう。 3. よくある失敗例 デザイン優先で動線が悪い 予算オーバーで必要な工事が削られる ターゲットと内装が合っていない 業者との認識ズレで仕上がりが違う これらは、事前計画で十分に防げます。 4. まとめ:内装は「準備」で結果が決まる 店舗内装で失敗しないためには、事前の設計・打ち合わせ・業者選びが何より重要です。 5つのポイントを押さえて計画を進めることで、「売れる・続く」店舗づくりが実現します。

-

和室から洋室に変更する際の工事ポイント

和室から洋室へ変更する際の工事ポイントを分かりやすく解説。床・壁・天井の施工内容や注意点、費用を抑えるコツまで、失敗しないためのポイントを紹介します。 【目次】 はじめに:和室から洋室へ変更する理由 和室から洋室へ変更する主な工事内容 2-1. 床工事(畳からフローリングへ) 2-2. 壁工事(砂壁・聚楽からクロスへ) 2-3. 天井工事(和天井から洋天井へ) 2-4. 建具の変更(襖・障子) 工事前に確認しておきたいポイント 費用を抑えるためのコツ まとめ:計画的な工事で快適な洋室に 1. はじめに:和室から洋室へ変更する理由 ライフスタイルの変化に伴い、「和室を使わなくなった」「家具が置きづらい」といった理由から、和室を洋室へ変更したいというご相談が増えています。 和室から洋室への変更は、見た目だけでなく使い勝手を大きく改善できるリフォームです。 2. 和室から洋室へ変更する主な工事内容 2-1. 床工事(畳からフローリングへ) 和室の床は畳が基本のため、洋室にする場合は下地工事が必要です。 工事ポイント 畳を撤去し、床下地を調整 フローリングまたはクッションフロアを施工 床の高さを他の部屋と揃える 注意点 下地の状態によって追加工事が発生する場合あり 防音対策が必要なマンションでは仕様確認が必須 2-2. 壁工事(砂壁・聚楽からクロスへ) 和室特有の砂壁や聚楽壁は、クロス張りに変更するケースが多いです。 工事ポイント 下地処理(ベニヤ貼り)を行ってからクロス施工 クロスの色・柄で部屋の印象が大きく変わる 注意点 直接クロスを貼れない場合が多い 下地処理を省くと仕上がりが悪くなる 2-3. 天井工事(和天井から洋天井へ) 和室には竿縁天井などの和天井が使われていることが多く、洋室にする場合はクロス仕上げに変更します。 工事ポイント 天井下地を調整 クロス仕上げで明るい印象に 2-4. 建具の変更(襖・障子) 襖や障子は、洋室に合わせてドアや洋風建具に変更します。 選択肢 洋風引き戸 開き戸 襖に洋風クロスを貼る簡易対応 予算や工期に応じた選択が可能です。 3. 工事前に確認しておきたいポイント マンションの場合は管理規約を確認 防音・遮音性能のルールを把握 工事期間中の生活動線を考慮 家具配置を事前にイメージ 事前準備が、工事後の満足度を左右します。 4. 費用を抑えるためのコツ 間取り変更は最小限にする 既存の下地を活かす 建具は既存枠を利用する 必要な部分だけ工事する プロに相談することで、無駄のないプラン提案が受けられます。 5. まとめ:計画的な工事で快適な洋室に 和室から洋室への変更は、住まいの印象と使い勝手を大きく向上させるリフォームです。 床・壁・天井・建具のポイントを押さえ、目的に合った計画を立てることで、長く快適に使える空間が実現します。