2025.07.10

飲食店の倒産が止まらない【店舗の開業なら塊】

2025年上半期 飲食店倒産数が過去最多に

こんにちは。

株式会社塊です。

先日、昔よく通っていたご飯屋さんの近くを通ったので伺おうとしたら、なんと閉店していました。

理由は記載されていなかったので定かではありませんが、ずっと知っているお店がなくなってしまうのはショックですよね。

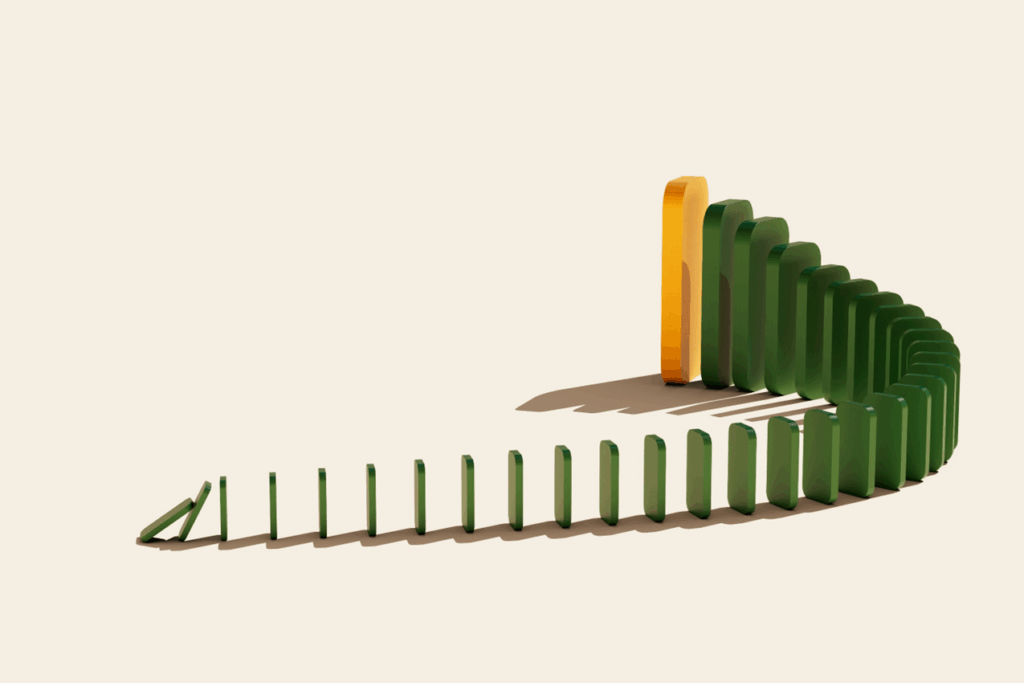

いま、飲食店の閉店が相次いでいます。

帝国データバンクによると、2025年上半期(1月~6月)の飲食店倒産件数は458件で、上半期としては過去最多となりました。

しかしこの数字は負債1000万円以上かつ法的整理を行ったお店の倒産数なので、実際はもっと倒産件数が多いことになります。

前年同期比5.3%増で、倒産件数は3年連続の増加になります。

いま、飲食店の倒産が止まりません。なぜこのような状況になっているのでしょうか。

コロナ禍とは一般的に2019年末~2023年5月頃までを指します。

この時期は政府が補助金や助成金供出などを積極的に行い、苦しいながらも飲食店を始めとした個人経営の事業も何とか耐え忍んでいましたよね。

しかし、本当の恐ろしさはコロナ禍後にありました。

先ほど示したように、飲食店の倒産件数はここ「3年」増加傾向にあります。

つまり、2023年、2024年、2025年と増加傾向にあるということです。これはコロナ禍が終息した後に増加傾向に転じ、増え続けているということになります。

コロナ禍の後に飲食店は本当の意味での危機を迎えています。その理由は大きく二つ考えられます。

一つ目は、コロナ禍後に客足が戻らなかったこと。

2023年にほぼ終息を迎えた「コロナ禍」ですが、なかなか人が戻ってこないのが現状にあります。

コロナ以前の2019年度の外食市場規模は30兆1959億円でしたが、2023年度には31兆2411億円となり、2019年度を上回る結果となりました。(参考:矢野経済研究所)

数字だけ見ると問題がないようにみえますが蓋を開けてみると、一人当たりの単価が高くなっただけで、人数の規模はまだ戻っていないのが現実です。

また、コロナ禍後は、お客さんが集まるお店と集まらないお店の二極化が顕著になっています。

コロナ禍中もさまざまな方法を駆使して、集客やマーケティングを進めてきた店舗と、補助金をもらって沈黙を貫いていた店舗では差が出てしまうのが当たり前です。

二つ目は、物価高による影響です。

2025年上半期倒産件数458件のうち、50件が「物価高」に起因した倒産だったそうです。

連日ニュースを賑わせているコメ価格の高騰だけでなく、野菜や魚・肉類、調味料、その他食材費の高騰も深刻です。

例えば、キャノーラ油は2021年平均購入単価が220円でしたが、2025年は400円となっています。

卵は2021年平均購入単価が215円でしたが、2025年は333円となっています。

米は言わずもがな、2021年と2025年で比較すると2倍-3倍に価格が高騰しました。

円安や諸外国の戦争を理由とした輸入品の価格高騰だけでなく、それに加えて異常気象や人手不足、人件費の高騰、需要と供給のバランスの変化など様々な原因が物価高を引き起こしています。

今月(7月)に値上げを行う食品は2105品目で、これは前年同月の約5倍となります。

今後もこの値上げの波は落ち着かず、物価高を理由とする倒産は今後も増えるでしょう。

この不況の中を生き抜くためには

経費を抑える、売上を上げる、利益率を高める。

商売において、利益を上げるためにはこの3つの方法しかありません。

その3つをどのように達成するのかは様々な方法がありますが、

今回は、売り上げを上げるための方法として「事業の多角化」をオススメしたいと思います。

事業の多角化とは、既存の事業分野だけでなく、新たな事業分野にも進出し、事業の幅を広げる経営戦略のことを言います。

大きく分けて①水平展開と②垂直展開、③コングロマリット化に分かれます。

①水平展開

既存の製品やサービスと関連性の高い分野に進出することを言います。

例えば、飲食店だと二店舗目を出店することなどがそれに当たります。

水平展開は、既存の事業と同じノウハウでも成功しやすいので、まず考えたいのはこちらの戦略です。

全く違う分野に進出するのとは違い、準備期間やオペレーション、教育などにかかる苦労も最小限で済むでしょう。

②垂直展開

既存の製品やサービスの上流や下流に進出することを言います。

例えば、飲食店だと原材料となる野菜を育てたり、鶏を飼い卵を収穫したり、牛豚を飼い食肉として使用したりというのが上流に当たります。

下流は自社ブランドの食品を製造・販売することなどが該当します。

飲食店事業は「原材料→飲食店→顧客」という流れにあるので、上流は原材料の生産や販売、下流は顧客により近い製品販売やテイクアウト・デリバリーなどになります。

こちらは水平展開とは異なり、知識のない分野に進出することになります。

調理の方法や飲食店の経営方法と、農産物の育て方や食品の製造方法とでは全く異なる知識が必要になるので、下調べや知識が必要になります。

しかし、垂直展開を行うことが出来たら売上を上げるだけでなく、経費の削減にもつながるのでトライしてみる価値はあるでしょう。

③コングロマリット化

既存事業とは全く関連性のない分野に参入することを言います。

例えば、飲食店が不動産業や建築業、金融業を始めたりすることです。

全く異なる分野なので、垂直展開よりもさらに入念な下準備や勉強が必要になります。

しかし、リスク分散という意味ではこのコングロマリット化が一番適しています。

一つの事業が上手くいかなくても、違う事業という選択肢があるのは精神の安定にも繋がります。